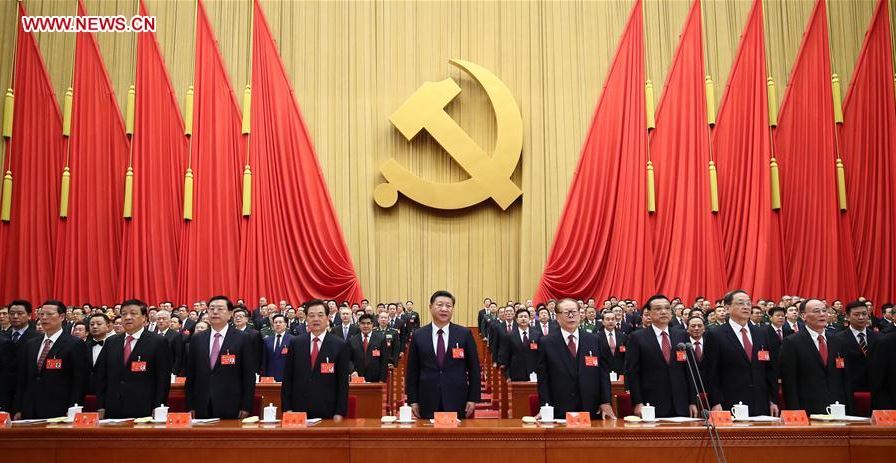

Le celebrazioni del centenario del PCC. [foto dal sito euronomade.info]

Nella ricorrenza del centenario dalla fondazione dl Partito Comunista Cinese ed a distanza di sedici anni dalla pubblicazione del libro di Federico Rampini che preannunciava il protagonismo cinese nei decenni che sarebbero seguiti, trovo utile introdurre per i lettori de Lo Spessore alcuni elementi di analisi che saranno sempre più necessari per comprendere le prossime mosse del Paese più popolato del mondo, proteso verso l’acquisizione di un ruolo di potenza mondiale e che tanto preoccupa Joe Biden e l’Unione Europea.

Sul tema specifico, affrontato nel corso del G7 svoltosi in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dichiarato “Nessuno disputa che la Cina ha diritto di essere una grande economia, ma quello che è stato messo in discussione è i modi che utilizza, come le detenzioni coercitive. È una autocrazia che non aderisce alle regole multilaterali e non condivide la stessa visione del mondo delle democrazie. Bisogna essere franchi, cooperare ma essere franchi sulle cose che non condividiamo e non accettiamo”.

Parole che fanno chiarezza su taluni atteggiamenti ambigui che hanno caratterizzato nel corso del 2020 i rapporti tra i Paesi dell’Unione e il gigante asiatico che sembrava esercitare un qualche fascino soprattutto sui governi presieduti da Giuseppe Conte e confermato dall’incontro, proprio nei giorni del G7, tra Beppe Grillo, l’ex premier italiano e l’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua. Una mossa clamorosa – vera e propria pretesa di costituirsi come contraltare del tutto illegittimo – che ha scatenato feroci polemiche e gravi accuse sia nell’attuale e divisa maggioranza “tecnica” che, ovviamente nell’Opposizione di destra, più vicina forse a Vladimir Putin ed agli autocrati dell’Est europeo che a Xi Jinping.

Ma lasciamo da parte le polemiche domestiche per analizzare il percorso compiuto dalla Cina nel volgere di un secolo. Una carrellata necessariamente veloce ma che si è avvalsa oltre che della conoscenza delle opere divulgative di Rampini, anche della recente conversazione di chi scrive con il Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che sarà pubblicata il mese prossimo sulla rivista universitaria “Le nuove frontiere della scuola” diretta dal professor Salvatore La Rosa e del saggio “Cinquanta sfumature di impero” del sinologo francese François Godement, direttore di ECFR (European Council for Foreign Relations) Asia & China Programme.

![]()

La prima Repubblica cinese post-imperiale fu fondata sull’unione plurinazionale: il “nazionalismo” in quanto tale non esisteva. In realtà, la parola che indica il nazionalismo corrisponde al nostro “patriottismo”.

Alla luce di tutto ciò, è facile comprendere come la politica culturale cinese sia sostanzialmente in linea con la tradizione postcoloniale: i cinesi considerano la sovranità un concetto occidentale di mera copertura di conquiste e interessi. Anche nell’era repubblicana, e soprattutto sotto il Partito comunista, la Cina ha sviluppato una visione difensiva e assolutista della sovranità, coniugando la supremazia dello Stato sul suo territorio con il pieno controllo giurisdizionale e un’identità culturale improntata alla nozione di etnicità cinese e all’eredità confuciana.

Gli anni Venti e i primi Trenta del secolo scorso furono segnati dal contrasto tra la partecipazione del Giappone alla società internazionale e le sue visioni darwiniste di un universo in cui la ragione è del più forte, e la chiave del successo è stata una politica estera a-valoriale. Anche la Cina è stata influenzata dal darwinismo sociale. Da un lato, la Repubblica cinese ha formato diplomatici competenti e capaci di perorare la propria causa presso la Società delle Nazioni. Dall’altro lato, ha lottato con le unghie e coi denti per abolire le concessioni internazionali assurte a emblema dei Trattati Ineguali con l’Occidente: l’atto finale fu firmato da Chiang Kai-shek nel 1942, grazie all’alleanza bellica con l’America di Franklin Delano Roosevelt.

Ma le culture politiche del 2020 e quelle in corso seguono il retaggio storico di un secolo fa?

Sarà di nuovo la Grande Muraglia a dividere il Pianeta, diventando il limite invalicabile tra il mondo libero e l’ultimo impero formalmente ideologico ma, di fatto, neo colonialista, ormai presente in Africa e in larga parte dei Paesi in via di sviluppo?

La società civile cinese era più eterogenea e incline alla filantropia di quella giapponese. E questo ha il suo peso nel dibattito sulla sovranità, perché mette in luce il retaggio di valori cinesi. Oggi potremmo definirlo “soft power cinese”. La stessa Cina repubblicana, però, vi ravvisava una forza antagonista al potere statuale e un rischio politico per il regime.

Spostando l’attenzione sulla Repubblica popolare, si nota un fondamentale elemento di continuità, ma anche qualche importante cambiamento. Il costante richiamo alle umiliazioni e alle invasioni del passato si accompagna a una definizione retroattiva di sovranità e Stato-nazione. Gli imperatori Qing, – il cui discusso esponente ha ispirato il film “L’ultimo imperatore” diretto da Bernardo Bertolucci nel 1987 – che sono usciti dai canoni vengono tacciati di inettitudine, passività e negligenza, o addirittura di tradimento dell’interesse nazionale (al contrario di certi eroici mandarini). Date le potenziali pretese di antica memoria, non sorprende che le rivendicazioni territoriali e di integrità territoriale siano in cima all’ordine del giorno. Un esperto indiano ha osservato con una battuta che anche il suo paese potrebbe rivendicare gli odierni Iran e Afghanistan in virtù della storia degli imperi Maurya e Moghul.

L’irredentismo – una nozione tutta italiana, figlia dalla vicenda di Trieste – è un termine che ben si addice alle smisurate rivendicazioni storiche cinesi. La Mongolia figura tra queste, così come parte dell’ex Unione Sovietica (oggi a cavallo tra la Russia e gli Stati indipendenti dell’Asia centrale). C’è poi il caso dello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, mentre alcune pubblicazioni cinesi hanno sollevato la questione della “linea dei nove punti” nel Mar cinese meridionale (il ministero degli Esteri cinese ricorda regolarmente, ma troppo vagamente, che quell’area non è rivendicata nella sua interezza). Lasciando da parte le episodiche pretese sul Monte Paektu (al confine con la Corea del Nord), più o meno le stesse rivendicazioni sono avanzate da Pachino su Taiwan: l’elemento comune, a ben vedere, è una prova di fede nell’idea di una futura riunificazione cinese.

Tuttavia, con l’integrazione della Repubblica popolare nel sistema delle Nazioni Unite, e i nuovi interessi legati alla crescita economica e ai rapporti internazionali di Pechino, l’ago della bilancia si è spostato. L’era del riformismo cinese – avviato nel 1978 e giunto di fatto a conclusione tra il 2007 e il 2012 – ha visto un’ampia adesione alle norme internazionali: dalla fondamentale accettazione di molte (ma non tutte) delle convenzioni ONU a una serie di leggi e regole più concrete, volte a favorire il commercio e gli investimenti internazionali nel paese.

Parata di donne soldato cinesi. [foto dal sito vanityfair.it]

Questa svolta è coincisa con l’ingresso e l’ascesa dell’influenza della Cina nel sistema internazionale, con ciò intendendo non solo le istituzioni ONU, ma anche le organizzazioni globali e regionali. Il che di tanto in tanto ha comportato un totale capovolgimento del suo approccio alle norme internazionali. La Cina è per esempio diventata un paladino dei diritti degli investitori internazionali, anche attraverso le vie legali. E sul versante della navigazione marittima, pur mantenendo una posizione difensiva (basti citare l’obbligo di preavviso di “passaggio innocuo” per le flotte), è la prima a rispettare le leggi in vigore.

L’integrazione della Cina aveva anche suscitato grandi speranze che il paese sposasse la causa degli obiettivi della governance internazionale post guerra fredda, dalla tutela dei diritti umani alla questione climatica e ambientale. Di particolare importanza è stata la firma – tra il 1984 e il 1997 – di alcuni fondamentali trattati per la limitazione delle armi, oltre alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) nel 1996. Anche all’apice del suo percorso di integrazione internazionale, tuttavia, Pechino ha posto dei limiti alle concessioni a potenziale discapito della sua sovranità. Il più evidente, al netto del realismo, è che le concessioni devono sempre rispecchiare gli interessi diretti cinesi (come nel caso dei negoziati per l’ingresso nell’Organizzazione mondiale del Commercio – WTO).

Ma c’era anche una limitazione di carattere più generale: la Cina assumeva impegni, ma era restia a consentire qualsiasi forma di controllo internazionale sugli stessi. Un caso emblematico è quello degli accordi sul clima: la conferenza COP15 del 2009 a Copenaghen si è arenata proprio su questo aspetto, e l’accordo Cop21 di Parigi è andato in porto solo perché non comportava obblighi giuridici né verifiche in loco.

In ogni caso, quel trend si è interrotto. Oggi la Cina persegue un modello di sovranità che riflette il dogmatismo e le precauzioni dell’era precedente o si rifà ad ambizioni da grande potenza, anche egemoniche. Il cambio di rotta si ripercuote su quasi tutti gli ambiti.

Il sistema politico-giuridico cinese – a partire dalla Suprema Corte del Popolo – antepone la giurisdizione nazionale al diritto internazionale. La Repubblica popolare, storicamente refrattaria alle corti internazionali di arbitrato commerciale, ha ora istituito i suoi tribunali per i contratti legati alla Belt and Road Initiative (BRI). Diverse leggi nazionali, in particolare sulla cybersecurity, rivelano l’aspirazione a un’influenza extraterritoriale – non solo sulle minoranze cinesi all’estero (come già visto fino agli anni Settanta) ma anche sui non cinesi, laddove le loro iniziative incidono sulle questioni di sicurezza interna.

Inoltre, la partecipazione della Cina alle Nazioni Unite e relative agenzie è mutata nelle prerogative al mutare del livello di coinvolgimento. La Cina è un protagonista molto più attivo in tutte quelle sedi, e un grosso contributore finanziario (anche se di solito ciò dipende da parametri prestabiliti). Ma la diplomazia cinese ha profuso molte più energie per creare una base di consenso alla sua visione internazionale. E quest’ultima è orientata proprio a tutelare ed esaltare la sovranità statuale a discapito di qualsiasi “interferenza” internazionale. Ciò vale per la questione dei diritti umani come per le sanzioni internazionali o le decisioni relative al dispiegamento e all’utilizzo di contingenti di peacekeeping sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Per di più, la Cina ha promosso a ogni piè sospinto il suo armamentario concettuale e lessicale riferito alla comunità internazionale, puntando su espressioni spesso direttamente ispirate agli slogan di Xi Jinping: “costruire una comunità dal futuro condiviso”, “un nuovo modello di relazioni internazionali”, “sviluppo per la promozione dei diritti umani.

Molto di tutto questo, al pari della promozione degli standard cinesi nelle organizzazioni tecniche, può essere considerato un’inevitabile conseguenza dell’ascesa cinese tra le grandi potenze, ma altrettanto inevitabili sono le conseguenze per il sistema delle Nazioni Unite.

Lo si è visto con estrema chiarezza all’inizio dell’epidemia di coronavirus, nei primi mesi di quest’anno, quando i vertici dell’Organizzazione mondiale della Sanità (WHO) hanno convalidato pubblicamente i proclami della Cina – e in particolare la negazione della trasmissione umana del virus – nonostante i ricercatori della stessa WHO sapessero benissimo che la verità era un’altra. Ancora lo scorso agosto le autorità cinesi hanno impedito a un gruppo di ispettori WHO l’accesso a Wuhan, dove il virus ha avuto origine, il che la dice lunga sull’aperta ostilità a qualsiasi forma di controllo internazionale sul territorio cinese.

Solo due paesi asiatici non sono mai stati pienamente colonizzati, e la Cina è uno di questi. Nel XIX secolo però essa ha subìto l’imposizione extraterritoriale della sovranità occidentale, e ha dovuto fare i conti – spesso a proprie spese – con il diritto internazionale: la sua visione totalizzante e intransigente della sovranità nasce come reazione a quell’esperienza. Anche il fattore identitario è cruciale: quello che era uno Stato plurinazionale doveva enfatizzare la sua “cinesità”, e ha mantenuto un atteggiamento padronale nei confronti di quanti identifica come appartenenti all’etnia cinese.

Ciò non toglie che la Repubblica popolare cinese abbia fatto molte concessioni di sovranità tra il 1978 e il 2001, anno in cui fu ammessa nel WTO. Concessioni che sono state spesso inquadrate nell’ottica di un continuo processo di integrazione internazionale, ma col senno di poi andrebbero considerate un diretto corollario delle esigenze di sviluppo del Dragone. Quel processo si è annacquato a partire dal 2001, ed è lecito affermare che sotto Xi Jinping – dal 2002 la massima autorità cinese – abbia cambiato completamente rotta. La riluttanza ad accettare nuovi impegni o accordi vincolanti, l’affermazione del sistema politico-giuridico cinese anche oltre i confini nazionali e il modello di influenza nella cornice delle Nazioni Unite sono tutti elementi che denotano un nuovo trend: anziché perseguire un cammino di integrazione con le prassi e le norme internazionali, la Cina sta tentando di modificare o limitare queste ultime in funzione del proprio concetto di sovranità.

Una volontà di potenza che anche simbolicamente è stata rappresentata dal recente lancio missilistico “Long March-5B” che ha portato in orbita la stazione “Heavenly Harmony”. Due riferimenti molto espliciti alla storia imperiale antica e recente del Paese.

“Nel confronto con la Cina è in palio la leadership mondiale. Se la minaccia di annessione dell’isola di Taiwan dovesse diventare esplicita e concreta, gli Stati Uniti non esiterebbero a rischiare il conflitto aperto in un’area strategica che diventerà sempre più ad elevata tensione. Ne andrebbe della loro credibilità internazionale e potrebbe segnarne il declino agli occhi del mondo. Per molto meno i presidenti americani, sia democratici che repubblicani, non hanno esitato ad intervenire militarmente in passato in altre zone del pianeta.” (estratto della già citata mia intervista a Lucio Caracciolo, Direttore di Limes, per “Le nuove frontiere della scuola”)

Una dichiarazione che va collocata tra altre due affermazioni rimaste storiche: “Lasciate dormire la Cina, perché al suo risveglio il mondo tremerà.“ (Napoleone Bonaparte) e “La Cina è diventata la più promettente speranza e il miglior esempio per tutti i paesi del Terzo Mondo.“ (Fidel Castro). Scelga il paziente lettore di questo “articolo della domenica” quella a cui dare più credito, lasciando a chi scrive la concreta preoccupazione per un futuro su cui si addensano nuove e più scure nuvole cariche di tempesta.