Henri de Toulouse-Lautrec

“Accade spesso che un destino capriccioso decida di deviare il corso degli eventi che sembrano scontati”: questa frase della critica d’arte Enrica Crispino descrive appieno le vicende pittoriche ed esistenziali di Henri de Toulouse-Lautrec, un uomo che per nascita era destinato ai salotti aristocratici e che invece virò verso i quartieri popolari per vivere in dissolutezza una tormentosa e licenziosa, quasi immorale, vita da artista bohémien a Montmartre.

Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa nacque il 24 novembre 1864 all’Hotel du Bosc, uno dei suoi palazzi presso Albi, una cittadina nel sud della Francia, da una delle famiglie più prestigiose del Paese. I genitori erano cugini. Era, infatti, usanza sposarsi fra consanguinei per preservare il sangue blu e i genitori di Henri non si sottrassero alla tradizione, sebbene l’unione non fu certo felice. I due caratteri erano incompatibili, opposti all’eccesso: il padre di Lautrec, il conte Alphonse, era un esibizionista dongiovanni con la passione per i vizi e gli ozi dell’alta società; la madre, la contessa Adèle era una donna manifestamente pia, schiva e amorevole, ma anche molto puritana, moralista a volte isterica, ipocondriaca e possessiva, che per Henri diventò un punto di riferimento imprescindibile, fattore importante alla luce della scelta di vivere in modo bohémien.

Questo matrimonio fu funesto non solo nel loro privato, ma anche nel patrimonio genetico di Henri: in famiglia c’erano già stati diversi casi di malattie, deformazioni e morti premature, come successe per il secondogenito della coppia, Richard il fratellino minore di Henri, morto ad appena un anno.

Henri crebbe viziato e coccolato, ma anche molto fotografato, insieme a cugini, amici, cavalli, cani e natura incontrastata. Lo chiamavano petit bijou, il gioiellino. La sua infanzia non fu toccata dal fatto che i genitori, dopo la morte del secondogenito, vivevano separati. Nessuno sospettava che il bimbo fosse affetto da una malattia genetica, causata dal matrimonio tra consanguinei.

[Toulouse-Lautrec all’età di tre anni]

Tuttavia, intorno ai dieci anni, dopo essersi trasferito con la madre a Parigi, mentre studiava al Lycée Fontanes iniziò a dare segni di forte gracilità, tanto che la madre lo ritirò da scuola e lo riportò ad Albi e ad Amélie-les-Bains per delle cure termali alle quali Henri si sarebbe sottoposto per tutta la vita. Fecero tutto quello che la scienza medica del tempo consigliava, ma quando a quattordici anni due cadute gli causarono la frattura prima della gamba sinistra e poi della destra, iniziarono a capire che qualcosa non andava. Le fratture di per sé non erano gravi da causare danni irreparabili, ma una congenita, estrema fragilità ossea era il segno evidente di una malformazione, la picnodisostosi, che gli bloccò definitivamente la crescita: era infatti alto appena un metro e cinquantadue. Iniziò a camminare ondeggiando, le sue labbra si inspessirono come anche la lingua e il suo aspetto iniziò a involgarirsi.

È nei periodi a letto che Lautrec iniziò ad appassionarsi alla lettura, al disegno e alla pittura, per ammazzare il tempo e vincere la noia. Riempiva incessantemente interi quaderni di schizzi e disegni. I cavalli erano il suo soggetto preferito, minuziosamente eseguiti, quasi a reazione del fatto che, non potendoli cavalcare, li rappresentava su carta o tela.

[Alphonse de Toulouse-Lautrec alla guida della sua carrozza, 1880]

Soffrì molto delle derisioni per il suo aspetto fisico. Spesso erano battute sulla sua statura, alle quali rispondeva «Ho la statura del mio casato», citando la lunghezza del suo cognome.

Dopo aver conseguito la licenza liceale, annunciò ai genitori di voler diventare pittore, cosa che venne pienamente accettata dalla famiglia, forse perché i soggetti scelti erano parte delle tradizioni familiari e ciò non doveva aver destato troppa preoccupazione.

Consapevole di essere ancora immaturo dal punto di vista pittorico, Henri optò per i corsi allo studio di Léon Bonnat, pittore molto popolare all’epoca, ma molto severo e tradizionalista. Però Lautrec era alla ricerca di un suo stile personale e il suo apprendistato da Bonnat finì presto. Henri si trasferì nello studio di Fernand Cormon, il quale, pur mantenendo le tradizioni, si interessava anche alle avanguardie. Lautrec si sentì stimolato nell’atelier di Cormon, poiché era meno critico con i suoi disegni. Tuttavia, sentendosi un po’ troppo influenzato dalle tradizioni accademiche, lasciò l’atelier per aprirne uno suo a Montmartre, quartiere che aveva scelto ponderatamente e che si era quasi autoimposto. Montmartre era un sobborgo vivace, colorato e colorito, pieno di cabaret, case di tolleranza e locali mal frequentati.

I genitori rimasero molto scandalizzati da questa sua scelta e il padre gli impedì fermamente di usare il suo nome per firmare le opere, restrizione che lui osservò per un po’ di tempo, ma che abbandonò piuttosto presto, firmando i suoi quadri con un elegante monogramma con le sue iniziali.

[Monograma]

Si integrò immediatamente con la popolazione di Montmartre, dandosi ad una vita sregolata e anticonformista, meravigliosamente bohémienne, frequentando spesso locali come il Moulin de la Galette e il Moulin Rouge, la sua fonte di ispirazione ma anche la sua fonte di vita da quel momento in poi. Non disdegnò mai la compagnia di artisti e intellettuali ed è nota la sua passione per tutto il mondo dandi. Tuttavia preferiva stare dalla parte dei diseredati, delle vittime e degli emarginati pur essendo di origini aristocratiche, poiché lui per primo si sentiva un emarginato, un escluso e fu per questo che si sentiva vicino alle prostitute, alle modelle, ai cantanti sfruttati e alle ballerine di Montmartre. Era affascinato dal mondo della notte e dai suoi protagonisti. Utilizzava i suoi dipinti come specchio sociale di una quotidianità urbana come diversificazione sociale. Lo rappresentava attraverso i ritratti nei quali egli raffigurava gli abitanti di Montmartre esplorandone le particolarità psicologiche, la fisionomia, frugandone e capendone l’intima essenza. Era per questo che dipingeva soprattutto in studio poiché detestava la pittura en plein air tipica del tempo, ma considerava il paesaggio un mero accessorio a beneficio del carattere del personaggio. Toulouse-Lautrec mette in evidenza l’animalità predace, come emerge in alcuni suoi ritratti dei ballerini e delle attrici del tempo, come Jane Avril.

[Jane Avril, 1893]

Era considerato piacevole da tutti perché sapeva accattivarsi le simpatie di tutti. La sua condizione fisica non fu mai di impedimento per le sue relazioni sociali e non gli impedì di vivere una vita da dongiovanni. Ebbe una relazione incandescente con una ex-acrobata circense di nome Suzanne Valadon, finita in maniera burrascosa e per la quale lei tentò il suicidio e, nonostante ciò, lui la ripudiò.

È nelle case di tolleranza che Lautrec trovò un’altra forma di espressione molto produttiva. Le case chiuse avevano un ruolo molto importante nella vita dell’artista e egli ne rappresentava le attività in modo distaccato, senza commenti o giudizi di sorta. Destò ovviamente clamore e critiche per la disinvoltura con cui accettava il ruolo della prostituta come oggettività contemporanea indiscutibile e rappresentava questa vita con dignità, senza pudori o sentimentalismi inappropriati, ma dipingendo la realtà dei fatti, senza veli, senza idealizzare né rendere volgari le prostitute. Ignorando le critiche dei benpensanti che lo consideravano un depravato, raffigurò anche i rapporti omosessuali che univano alcune ragazze delle case di tolleranza, mettendone in risalto la bellezza e l’autenticità.

[l bacio 1892]

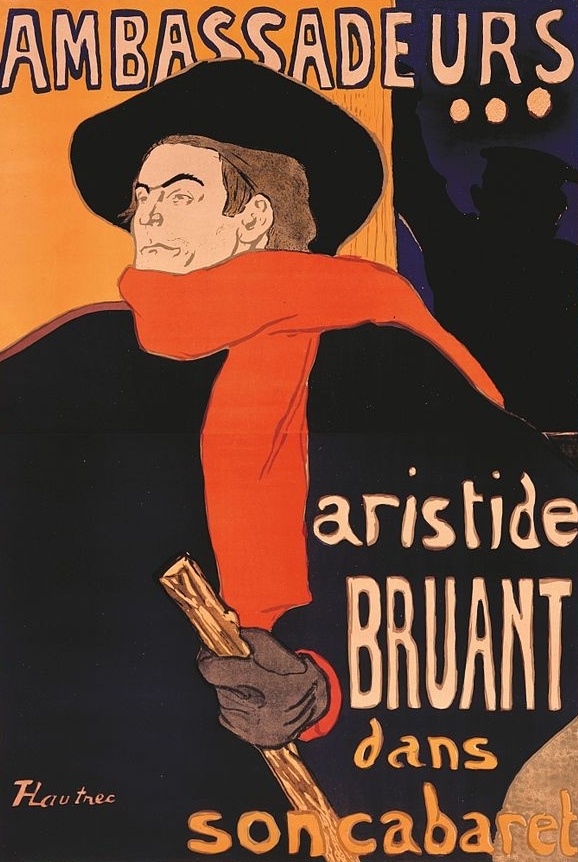

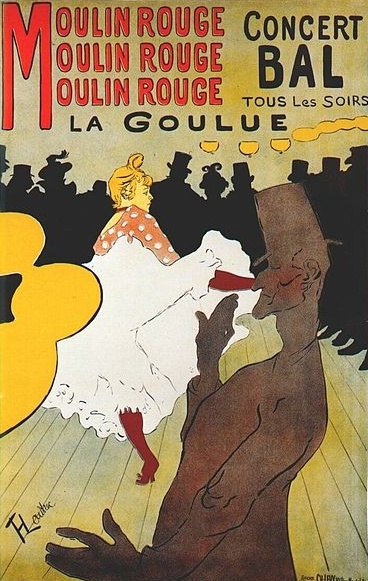

Lautrec è stato un artista molto versatile che riusciva con disinvoltura sia nella pittura che nel disegno e nella grafica. Ed è soprattutto nella grafica che lui esprimeva tutta la sua creatività e nella quale toccava livelli altissimi, con una produzione estremamente apprezzata dal pubblico: sono celebri tutti i suoi manifesti per il Moulin Rouge e per i protagonisti delle folli notti di Montmartre. Quando Henri iniziò ad appassionarsi alla litografia nel 1891, questa tecnica era ancora relativamente recente come diffusione e per la litografia a colori si parlava quasi di innovazione, poiché il colore era stato aggiunto solo l’anno precedente. Con il boom della stampa, Lautrec iniziò a collaborare con giornali e riviste tra le più importanti, tra le quali spicca “Revue Blanche”, la prestigiosa rivista di critica letteraria ed artistica d’avanguardia. Lautrec trasformò la litografia, allontanandosi dalla visione tradizionale e borghese e donando una nuova dignità a questa forma d’arte che era stata relegata a ruolo di “arte minore”. Questi anni furono estremamente produttivi, soprattutto grazie anche alla amicizia stretta con Aristide Bruant, un chansonnier di grido che aveva colpito Henri con le sue battute salaci e irriverenti rivolte al pubblico e con i suoi atteggiamenti anarchici. Nel 1885 Bruant, che era legato a Lautrec da una profondissima stima e amicizia, accettò di cantare all’Ambassadeurs, un café-concerto tra i più importanti degli Champs Élisée ed impose al proprietario di affidare ad Henri il manifesto che ne annunciava l’esibizione.

[Aristide Bruant dans son cabaret, 1892]

Nel 1891 il suo manifesto per il Moulin Rouge rese celeberrimo sia lui che il locale e da quel momento la produzione di capolavori legati al locale divennero sempre più frequenti.

[Moulin Rouge – 1891]

Divenne talmente celebre che veniva invitato continuamente ad esposizioni internazionali d’arte, tenendone addirittura alcune prettamente sue. Iniziò a viaggiare per l’Europa, recandosi spesso a Londra, stringendo amicizia con James Abbott McNeill Whistler, del quale apprezzava molto il giapponismo e le armonie cromatiche e con Oscar Wilde, il re del dandismo, del quale ammirava l’acume e la raffinata spregiudicatezza.

Negli ultimi anni di vita, l’artista già dedito agli eccessi e dongiovanni impenitente, fu devastato dalla sifilide alla quale si aggiunsero i suoi problemi di alcolismo, iniziati con la frequentazione dei locali di Montmartre. Ammaliato dalla sensazione di stordimento che gli procurava l’alcol, ne consumava smodatamente e tra le bevande che più amava c’era l’assenzio, il distillato dalle disastrose conseguenze tossiche che creava una quasi immediata dipendenza, aiutato anche dal basso costo. L’alcolismo oltre che peggiorare la sua situazione clinica, lo aveva reso un uomo irascibile e quasi insopportabile, con continue allucinazioni, esasperato da ogni minimo rumore. Devastato dall’alcol fu costretto a interrompere la sua attività artistica. La sua condizione degenerò e nel 1899 fu colto da delirium tremens.

Viste le sue pessime condizioni, si fece ricoverare presso una clinica per malattie mentali. La stampa iniziò quindi a screditare l’artista denigrando le sue opere. Questo in qualche modo lo fece reagire e si rimise a disegnare: dopo tre mesi fu dimesso, consapevolmente grazie ai suoi disegni.

In realtà non si liberò mai del demone dell’alcol e la dimissione dalla clinica segnò inesorabilmente la sua fine. Si ritrasferì ad Albi, poi a Le Crotoy, Le Havre, Bordeaux, Taussat e infine a Malromé, ma fu inutile: la sua creatività si era esaurita, così come la sua gioia di vivere, caratteristica che lo aveva accompagnato tutta la vita, in contrasto con la serie di sfortune e le sue precarie condizioni fisiche e il suo aspetto grottesco. Si trasferì di nuovo a Parigi, dove le sue opere iniziarono ad avere un successo quasi violento. A Parigi venne affidato ad un parente, ma le sue dipendenze tornarono a galla, forse aggiungendo anche l’uso di oppio. Nel 1900 sopravvenne una paralisi alle gambe, fermata grazie ad una cura a base di scariche elettriche. Ciononostante, la sua salute era così in declino da togliere ogni speranza. Nel settembre del 1901, dopo un soggiorno nella casa materna e dopo aver riordinato i suoi lavori incompiuti, Henri de Toulouse-Lautrec si spense a soli 36 anni, assistito dalla madre disperata per la perdita del tuo giovane figlio di vetro che dipingeva e aveva vissuto la vita sregolata, emarginata ma scoppiettante dei sobborghi di Parigi.